- 対人援助の現代的課題 -広がりと深まりのなかで考える多職種連携-

- 【対人援助の現代的課題】

申込から受講までの流れ - 防災と減災のためのリスクマネジメント

―助かることと助けることのあいだを結ぶ― - 【防災と減災のためのリスクマネジメント】

申込方法 - 京カレッジ会員について

- お問い合わせ先

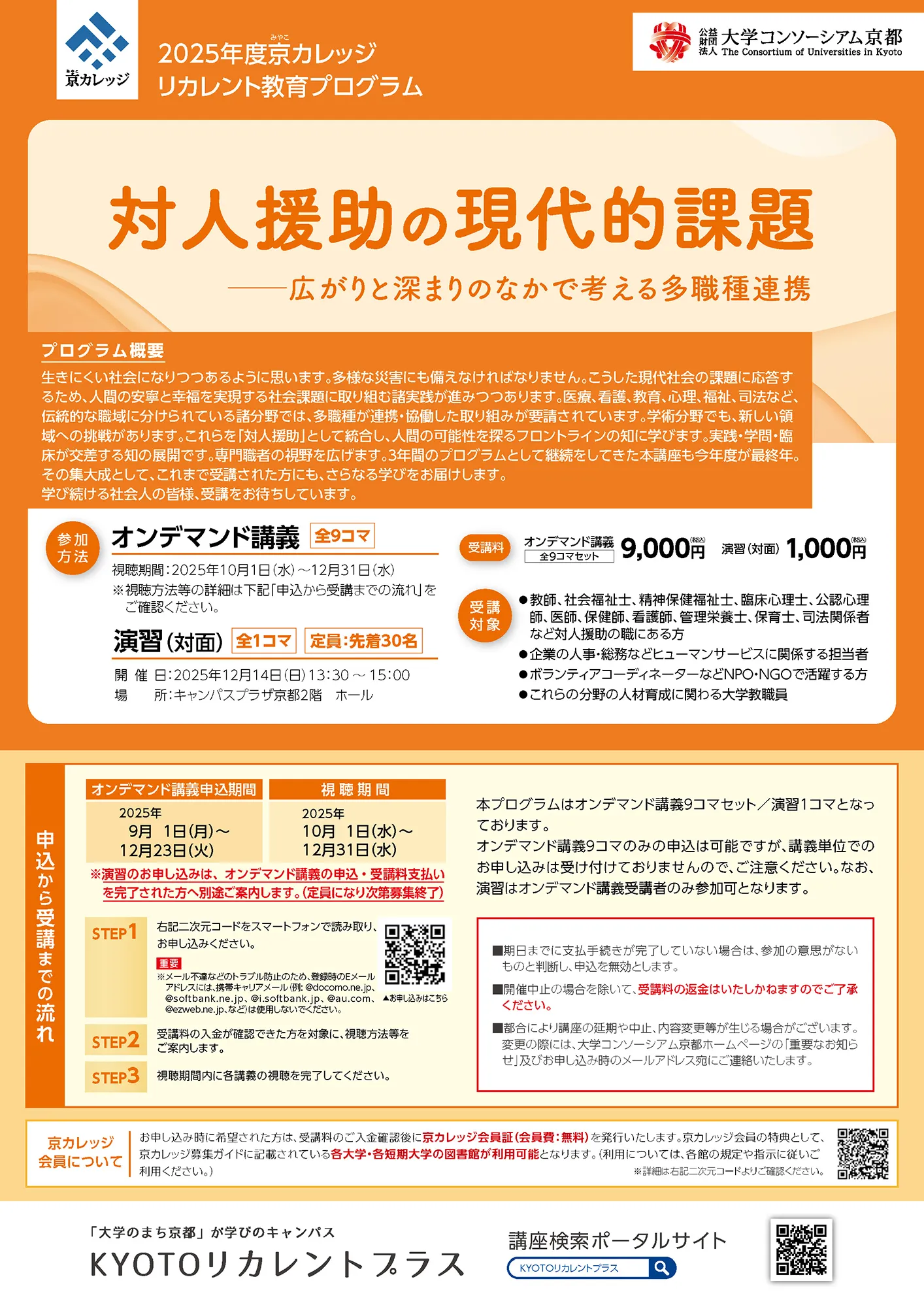

対人援助の現代的課題 -広がりと深まりのなかで考える多職種連携-

本講座は申込受付を終了しました。

プログラム概要

生きにくい社会になりつつあるように思います。多様な災害にも備えなければなりません。こうした現代社会の課題に応答するため、人間の安寧と幸福を実現する社会課題に取り組む諸実践が進みつつあります。医療、看護、教育、心理、福祉、司法など、伝統的な職域に分けられている諸分野では、多職種が連携・協働した取り組みが要請されています。学術分野でも、新しい領域への挑戦があります。これらを「対人援助」として統合し、人間の可能性を探るフロントラインの知に学びます。実践・学問・臨床が交差する知の展開です。専門職者の視野を広げます。3年間のプログラムとして継続をしてきた本講座も今年度が最終年。その集大成として、これまで受講された方にも、さらなる学びをお届けします。学び続ける社会人の皆様、受講をお待ちしています。

開催概要

| 受講対象 | ●教師、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師、医師、保健師、看護師、管理栄養士、保育士、司法関係者など対人援助の職にある方 ●企業の人事・総務などヒューマンサービスに関係する担当者 ●ボランティアコーディネーターなどNPO・NGOで活躍する方 ●これらの分野の人材育成に関わる大学教職員 |

| 参加方法 | オンデマンド講義[全9コマ] 視聴期間:2025年10月1日(水)~2025年12月31日(水) 演習(対面)[全1コマ] 定員:先着30名 開催日:2025年12月14日(日)13:30~15:00 場所:キャンパスプラザ京都2階 ホール ※演習はオンデマンド講義受講者のみ参加可 |

| 受講料 | ●オンデマンド講義(全9コマセット) 9,000円(税込) ●演習(対面)1,000円(税込) |

講義内容

オンデマンド講義

| テーマ:誰一人置いていかない。対人援助職の災害への備え 講師 :黒瀧 安紀子 氏(京都橘大学 看護学部 准教授) |

| 日本は災害多発国であり、近年は残念ながら忘れる前に災害が起こっている状況です。対人援助職の人は、災害時、自分の安全を守りながら、対象の人々を守ることも求められることが多いと思います。災害時にみんなの安全を守るために、日頃からの災害への備えについてお伝えしたいと思います。 |

| テーマ:特別養子縁組後支援とライフストーリーワーク 講師 :徳永 祥子 氏 (立命館大学/早稲田大学 客員研究員/セラピューティックライフストーリーワークジャパン代表) |

| 1987年に制定された「特別養子縁組制度」によって、毎年約500組の養子縁組家庭が生まれています。子どもの福祉を目的として運用されている本制度ですが、時に見落とされがちな養子縁組後支援について解説します。生みの親の背景への理解を深め、子どもへの支援として「ライフストーリーワーク」について学びます。 |

| テーマ:ケアラーの葛藤によりそう支援とは何か-ケアリング・ソサエティにつながる支援のあり方を考える- 講師 :斎藤 真緒 氏(立命館大学 産業社会学部 教授) |

| ヤングケアラーの法制化が進む一方で、全世代の多様なケアラーをささえる仕組みはまだ十分とはいえません。本講義では、ケアという観点からの新しい社会構想―ケアリング・ソサエティ―に資する対人援助のあり方として、ケアラー支援をテーマにして考えます。 |

| テーマ:アクティブ・バイスタンダーとは何か?~差別やハラスメントの場面を見た時に~ 講師 :西井 開 氏(立教大学大学院 社会デザイン研究科 特任准教授) |

| 差別やハラスメントは被害者が抵抗することは難しく、第三者が介入することが重要だと言われています。海外ではこの介入方法をめぐって議論がなされていますが、日本の場合はどうなのか。ローカルな知をいかした実践を探ります。 |

| テーマ:プレコンセプションから産後ケアまで、つなぐ支援・途切れる支援:現場のリアルを読み解く 講師 :長坂 桂子 氏(京都橘大学 看護学部 准教授) |

| プレコンセプションケアは自分や次世代の健康を支える妊娠前からのヘルスケア。生まれる前から産後まで、ケアのつながりと途切れを現場から見つめ、課題とヒントを探ります。 |

| テーマ:栄養学的見地から考える『食』を通した心身の健康と対人援助 講師 :井戸 由美子 氏(京都女子大学 家政学部 食物栄養学科 教授) |

| 心身の健康は重要な課題であり、特に近年では精神的疾患への認識が広がっています。食事は生活習慣の根幹であり、様々な疾患と関連しています。本講義では、栄養学的な観点から『食』が心身の健康に与える影響について、そしてその知識を対人援助にどう活かすかについてお話します。 |

| テーマ:刑事裁判における「治療的司法」の取組み~現場の最前線の事例報告~ 講師 :西谷 裕子 氏(弁護士・大阪弁護士会所属 リバティ総合法律事務所) |

| 刑事裁判から医療・心理・福祉につないで問題解決をはかっていく「治療的司法」について、直近の発達障害(ASD/ADHD)、知的障害、境界知能、薬物長期事案などの事例を取り上げ、現場での取組みをご報告いたします。 |

| テーマ:多文化カウンセリングとマイクロアグレッションⅡ~最新の実態調査とマジョリティの抵抗に焦点を当てて~ 講師 :丸一 俊介 氏 (在日コリアンカウンセリング&コミュニティセンター長 障害福祉サービス事業所ほっとハウス所長 精神保健福祉士・公認心理師) 講師 :朴 希沙 氏 (在日コリアンカウンセリング&コミュニティセンターカウンセラー 臨床心理士・公認心理師) |

| 昨年に引き続き、属性の異なる者、力の不均衡な関係における対人援助の課題と可能性を探ります。マイクロアグレッション概念についてさらに掘り下げ、日本における最新調査から実態を可視化すると共に、マジョリティ側が抱える戸惑いや反発についても考察します。 |

| テーマ:行動的QOL拡大を支援する対人援助 講師 :中鹿 直樹 氏(立命館大学 総合心理学部 教授) |

| 対人援助のミッションを“個人におけるQOL向上”と捉える見方=「行動的QOL」の考え方について、昨年度の「対人援助の機能的連環」と関連させて紹介します。この考え方により、対人援助について、より具体的な作業として考え、試してみることが可能になります。 |

演習

| テーマ:対人援助の現代的課題 講師 :コーディネーター 中村 正 氏(大学コンソーシアム京都リカレント教育企画検討委員会委員長・立命館大学産業社会学部 特任教授)・本プログラム講師陣 ※講師の中には参加できない者もおりますので、予めご了承ください。 |

| 対人援助の課題は変化し続けています。人間の幸福追求のため、人間が直面する困難に対応する諸実践が豊かに展開されており、それを特定の分野や理論から検討するのではなく社会的現実から組成していくことを目的に講座を編んできました。 演習では多職種の方々との知的交流を目的として参加講師と対話しながら思考を深めます。現代の対人援助の課題について当事者のニーズに即してどんな専門知や臨床知が必要なのか意見交換します。そのニーズが象徴する社会の側の課題も確認していきます。 飲み物やお菓子を囲みながら、少人数で本プログラムの講師陣と自由に語り合う場です。分野や職種の垣根を越えて、現場で感じている思いや問いを共有しながら、新しい支援のあり方を探ります。 |

申込から受講までの流れ

| オンデマンド講義申込期間 | 視聴期間 |

|---|---|

| 2025年 9月1日(月)~12月23日(火) |

2025年 10月1日(水)~12月31日(水) |

STEP①

「お申し込み」ボタンをクリックし、必要事項を入力の上、お申し込みください。

本講座は申込受付を終了しました。

「お申し込み」ボタンをクリックすると、申込受付サイト「Peatix」に移動しますので、そちらからお申し込みください。

お申し込みには、Peatixのアカウント登録(無料)が必要になります。表示名(ニックネームやイニシャル等)及びE-mailアドレスと、任意のパスワードだけで簡単に登録できます。

重要

メール不達などのトラブル防止のため、登録時のEメールアドレスには、携帯キャリアメール(例:@docomo.ne.jp、@softbank.ne.jp、@i.softbank.jp、@au.com、@ezweb.ne.jp、など)は使用しないでください。

STEP②

受講料の入金が確認できた方を対象に、視聴方法等をご案内します。

STEP③

視聴期間内に各講義の視聴を完了してください。

重要

期日までに支払手続きが完了していない場合は、参加の意思がないものと判断し、申込を無効とします。

開催中止の場合を除いて、受講料の返金はいたしかねますのでご了承ください。

都合により講座の延期や中止、内容変更等が生じる場合がございます。

変更の際には、大学コンソーシアム京都ホームページの「重要なお知らせ」及びお申し込み時のメールアドレス宛にご連絡いたします。

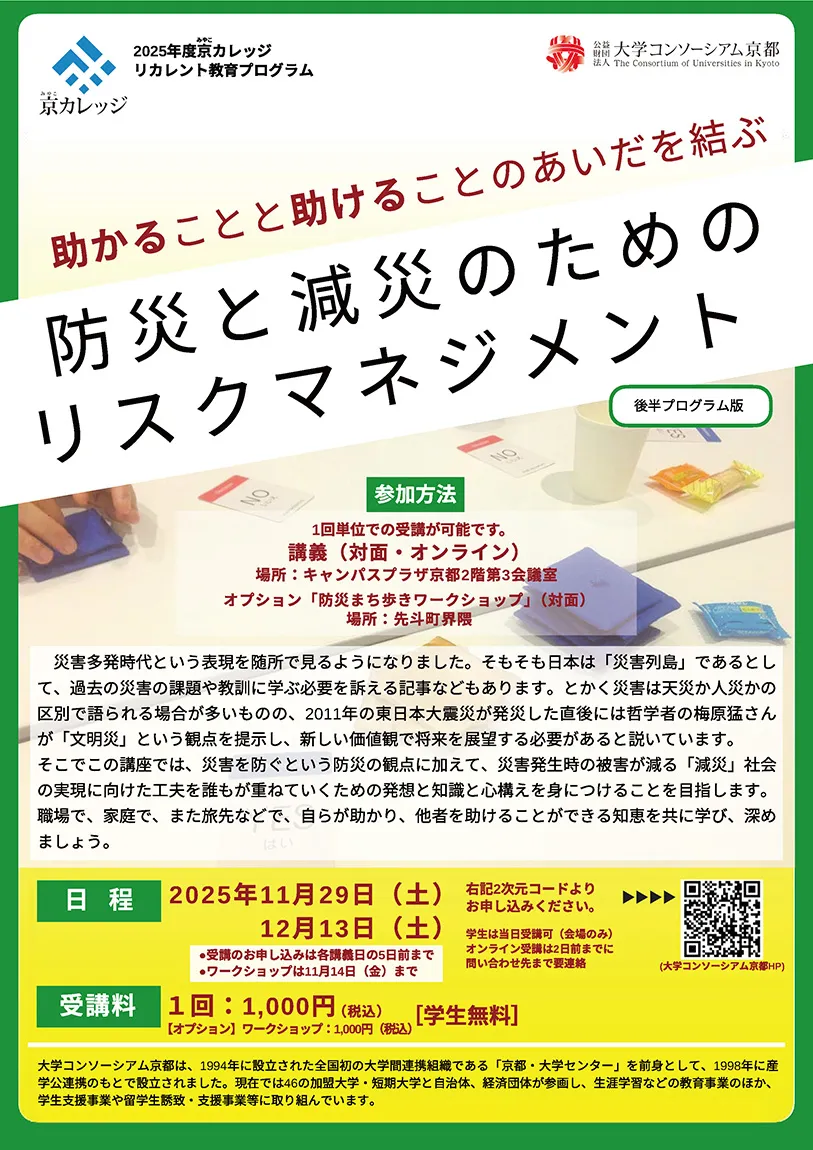

防災と減災のためのリスクマネジメント

―助かることと助けることのあいだを結ぶ―

本講座は申込受付を終了しました。

災害多発時代という表現を随所で見るようになりました。そもそも日本は「災害列島」であるとして、過去の災害の課題や教訓に学ぶ必要を訴える記事などもあります。とかく災害は天災か人災かの区別で語られる場合が多いものの、2011年の東日本大震災が発災した直後には哲学者の梅原猛さんが「文明災」という観点を提示し、新しい価値観で将来を展望する必要があると説いています。

そこでこの講座では、災害を防ぐという防災の観点に加えて、災害発生時の被害が減る「減災」社会の実現に向けた工夫を誰もが重ねていくための発想と知識と心構えを身につけることを目指します。職場で、家庭で、また旅先などで、自らが助かり、他者を助けることができる知恵を共に学び、深めましょう。

開催概要

| 受講対象 |

社会人(業種・職種・専門知識の有無は問いません。) 会社員、公務員、大学教職員、ボランティアスタッフ等へ受講を推奨します。 ※大学コンソーシアム京都加盟校の正規学生(ただし大学院・通信教育課程生等を除く)及び放送大学京都学習センター全科履修生 |

| 参加方法 |

|

| 受講料 |

【講義】 ●全8回セット: 8,000円(税込) ※1回単位:1,000円(税込) 【オプション】 「防災まち歩きワークショップ」:1,000円(税込) ※学生無料 |

| 定員 |

会場受講:38名 オンライン受講:100名 オプション(防災まち歩きワークショップ):20名 |

講義内容

講義全8回/オプション「防災まち歩きワークショップ」1回

コーディネーター 山口 洋典 氏(立命館大学 共通教育推進機構 教授)

【前半プログラム】

|

第1回 日時:9/27(土)13:30~15:00 テーマ:インクルーシブ防災 タイトル:誰一人取りのこさない防災とは 講師:立木 茂雄 氏(同志社大学社会学部教授) |

| 災害時に被害が集中しやすい高齢者や障がい者などの社会的弱者を取り残さない「インクルーシブ防災」は、誰一人取り残さない社会の実現に向けた重要な視点です。福祉と防災をつなぐ取り組みについて、別府市の実践事例から学びます。 |

|

第2回 日時:9/27(土)15:15~16:45 テーマ:行動の選択 タイトル:あなたならどうする? 講師:山口 洋典 氏(立命館大学共通教育推進機構教授) |

| 災害対応のジレンマを疑似体験できる「クロスロード」というカード型ゲームを体験します。その上で、自ら災害状況を設定し、行動をYES/NOで問い合う演習を通じて正解のない問題への判断の多様性と重要性を体感する機会とします。 |

|

第3回 日時:10/25(土)13:30~15:00 テーマ:避難行動 タイトル:「自らの命をお互いに守りあう」避難について 講師:松田 曜子 氏(京都大学防災研究所准教授) |

| 「自らの命は自らだけでは守れない」という前提に立ち、支え合いによる避難の在り方について考える講義です。個人責任を問うのではなく、共助を前提とした避難行動の準備について理解を深めていきます。 |

|

第4回 日時:10/25(土)15:15~16:45 テーマ:自主防災 タイトル:地域住民だからこそ可能な「立ち向かう防災」 講師:太田 興 氏(防災寺子屋・京都代表) |

| 阪神・淡路大震災の経験をもとに、「地域こそが災害対応の最前線である」という意識のもとで継続されている防災啓発活動を紹介します。住民一人ひとりが災害を自分の問題として捉えるための工夫にも注目します。 |

【オプション】任意参加 ※講義と別で要申込

|

日時:11月29日(土)10:00~11:30 「防災まち歩きワークショップ」 案内:金 度源 氏(立命館大学 理工学部准教授) |

| 京都でも有数の歴史的な景観で知られる先斗町界隈を文化遺産防災の観点から探究します。 |

【後半プログラム】

|

第5回 日時:11/29(土)13:30~15:00 テーマ:レジリエンス タイトル:歴史的な町並みから学ぶ、そして備える 講師:金 度源 氏(立命館大学 理工学部准教授) |

| 伝統的な知恵と近現代の防災技術を融合し、歴史都市や文化的景観を自然災害からどう守るかという地域デザインの課題を取り上げます。最新の研究成果をもとに、文化の継承と防災の両立を目指す視点を提示します。 |

|

第6回 日時:11/29(土)15:15~16:45 テーマ:情報システム タイトル:わがこと意識を喚起する情報提示デザイン 講師:泉 朋子 氏(立命館大学 情報理工学部教授) |

| 多くの観光客が訪れる京都では、大規模災害時に多数の帰宅困難者が発生することを想定し、安全な避難誘導の仕組みづくりが進められています。災害を「わがこと」として捉えてもらうための情報発信の工夫についても紹介します。 |

|

第7回 日時:12/13(土)13:30~15:00 テーマ:BCP(事業継続計画) タイトル:生命と生活と生計を守るための計画(LCP)づくりの視点 講師:諌山 憲司 氏(明治国際医療大学 防災救急救助研究所/保健医療学部教授) |

| 災害や感染症といった有事だけでなく、平時の暮らしを守るための BCP(事業継続計画)について、基本的な考え方と実践的な視点を学びます。医療・介護・福祉分野の多職種連携や地域のつながりの重要性についても考えていきます。 |

|

第8回 日時:12/13(土)15:15~16:45 テーマ:ボランティア タイトル:被災地のリレーのグループ・ダイナミックス 講師:渥美 公秀 氏(大阪大学大学院 人間科学研究科教授) |

| かつての被災者が他の被災地を支援する「被災地のリレー」の実践を取り上げ、地域間のつながりが持つ力とその仕組みに注目します。支援の経験がどのように次世代へと継承されていくかを研究成果とともに振り返ります。 |

申込方法

「お申し込み」ボタンをクリックし、必要事項を入力の上、お申し込みください。

本講座は申込受付を終了しました。

「お申し込み」ボタンをクリックすると、申込受付サイト「Peatix」に移動しますので、そちらからお申し込みください。

お申し込みには、Peatixのアカウント登録(無料)が必要になります。表示名(ニックネームやイニシャル等)及びE-mailアドレスと、任意のパスワードだけで簡単に登録できます。

重要

メール不達などのトラブル防止のため、登録時のEメールアドレスには、携帯キャリアメール(例:@docomo.ne.jp、@softbank.ne.jp、@i.softbank.jp、@au.com、@ezweb.ne.jp、など)は使用しないでください。

京カレッジ会員について

お申し込み時に希望された方は、受講料のご入金確認後に京カレッジ会員証(会員費:無料)を発行いたします。京カレッジの会員の特典として、京カレッジ募集ガイドに記載されている各大学・各短期大学の図書館が利用可能となります(利用については、各館の規定や指示に従いご利用ください)。

図書館共通閲覧システム

※会員証発行にはお時間を要する場合があります。

お問い合わせ先

公益財団法人大学コンソーシアム京都

京カレッジ(リカレント教育プログラム)担当 9:00〜17:00(日・月曜を除く)

〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る キャンパスプラザ京都1階

TEL.075-353-9140 FAX.075-353-9121

MAIL:miyakare■consortium.or.jp(■を@に変更して送信してください)

※お問い合わせ受付時間:火~土曜 9:00~17:00(年末年始を除く)