平成28年度 学まちコラボ事業の取組みをご紹介します。

魅力ある地域づくりや地域の課題解決に向け、大学・学生が地域と協働で取組む事業を募集し、優れた取組みに対して助成支援を行う“学まちコラボ事業”。今年度の取組みについて進捗情報をお知らせします。

【報告】京都精華大学京北宇津宝さがし会

右京区京北町宇津地域において、地域の宝である自然、人、技術、伝統、歴史などをさがすことを通じて地域の活性化を目指す活動サークル「京北宇津宝さがし会」のメンバー坂本さんから活動報告が届きましたのでご紹介いたします。

子ども絵画教室【12月3日】 報告(→報告書はこちら)

(報告者:京都精華大学デザイン学部1回生 坂本佳奈美さん)

絵を描くための素材さがしをする様子

拾ってきた素材をキャンパスにのり付けする様子

色付けしてできあがり~

集合写真

*******************************************************************************

これまでの取り組み紹介や情報など、詳細はこちらをご覧ください。

京都精華大学京北宇津宝さがし会ホームページ:http://seika-keihoku.com/

********************************************************************************

2017.2.4

【報告】 しーかす 「アートワークショップ実施について」

11月24日(木)、京都市左京区を中心に活動を行っている団体、「しーかす」の「みらいアートせいかプロジェクト」の取組を見学してきました。

「しーかす」は京都精華大学生の有志による団体で、京都市左京区の児童館やデイサービスセンターでアートワークショップの実施を中心とした、地域の子どもや高齢者が芸術に触れられる機会の拡大を目指し活動をされています。

今回は京都市市原野児童館で、アクリル絵具と石を使ってオリジナルのバッグをデザインするアートワークショップを実施されました。

下校してきた子どもたちは順番に作り方の説明を受けます。まずは、赤・白・青・黄のアクリル絵具をパレットに乗せ、好きな色を作ります。次に、自分で持ってきた大小様々な石に色を塗っていき、白い布製のバッグに色のついた石でスタンプしていきます。その後30分ほど乾かせばできあがり。

作業中は、「こういう色が作りたい」「こんな形の石を使いたい」など、子どもたちの声に耳を傾け、一人一人に気を配りながら取組むしーかすの学生たち。

普段使用しない画材の特性や色の作り方・塗り方を学び、オリジナルの物が作れるので、子どもたちにはもちろん、施設の職員の方たちにも大好評のようです。

このアートワークショップは、毎回、各施設の職員の方たちと事前打合せや事後の振り返りを行い、利用者の状況やニーズに合わせて実施されています。

今後もアートワークショップを通して、大学・学生と地域との交流や連携が深まることを期待しています。

スタンバイOK!

石を使ってスタンプする様子

完成までもう少し!

子どもたちの作ったオリジナルバッグ

2017.1.7

【報告】京都精華大学京北宇津宝さがし会

京都市右京区京北町宇津地域において、地域の宝である自然、人、技術、伝統、歴史などをさがすことを通じて地域の活性化を目指す活動サークル「京北宇津宝さがし会」のメンバー徳美さんと谷脇さんから活動報告が届きましたのでご紹介いたします。

『 クリーン作戦【11月13日】 報告(→報告書はこちら)』

(報告者:京都精華大学マンガ学部2回生 徳美咲都さん)

『 ウォーキングマップ準備作業【11月12・13日】報告(→報告書はこちら) 』

(報告者:京都精華大学デザイン学部1回生 谷脇奈那美さん)

********************************************************************************これまでの取り組み紹介や情報など、詳細はこちらをご覧ください。

京都精華大学京北宇津宝さがし会ホームページ:http://seika-keihoku.com/

********************************************************************************

2017.1.5

【活動紹介】豊園~人をつなげる縁側プロジェクト~実行委員会

今年度採択された「豊園~人をつなげる縁側プロジェクト~ 実行委員会」から届いた取組みをご紹介します。

「豊園~人をつなげる縁側プロジェクト~実行委員会」は龍谷大学経済学部辻田ゼミ生からなる団体で、2011年10月から、若者から高齢者の幅広い年齢層の人々が気軽に交流できる場所である「まちの縁側」づくりに取り組まれています。

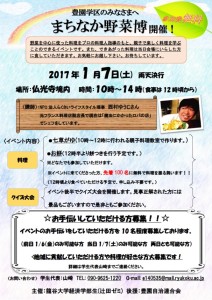

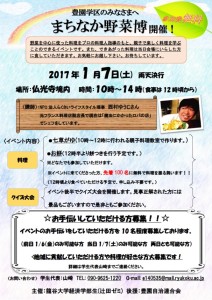

その企画のひとつとして、2017年1月7日(土)には、京都市下京区の仏光寺で「第二回 まちなか野菜博」が開催されます。

今回は親子での料理教室のほかに、できた料理を会場に足を運んでくださった方にもふるまわれる予定です。その他にも餅つきやクイズ大会などの企画も予定されていますので、皆様お誘いあわせの上、是非ご参加ください。

———————————————————————————

『 まちなか野菜博 』

【日時】:2017年1月7日(土)

10時~14時

【場所】:仏光寺境内 (京都市下京区)

■詳しくはこちら⇒チラシをご覧ください。

———————————————————————————

********************************************************************************

これまでの取り組み紹介や情報など、龍谷大学のホームページでも紹介されています。

https://www.ryukoku.ac.jp/challenger/challenger14/20151204/index.html

********************************************************************************

2016.12.17

【報告】京都精華大学京北宇津宝さがし会

京都市右京区京北町宇津地域において、地域の宝である自然、人、技術、伝統、歴史などをさがすことを通じて地域の活性化を目指す活動サークル「京北宇津宝さがし会」のメンバー高田さんと藤惠さんから活動報告が届きましたのでご紹介いたします。

『 宇津の声をきいて音(ね)【10月15日】 報告(→報告書はこちら) 』

(報告者:京都精華大学人文学部2回生 高田美紀さん)

『 京北宇津マップ看板の柱塗り 【10月15・16日】 報告(→報告書はこちら) 』

(報告者:京都精華大学デザイン学部2回生 藤惠真奈美さん)

********************************************************************************これまでの取り組み紹介や情報など、詳細はこちらをご覧ください。

京都精華大学京北宇津宝さがし会ホームページ:http://seika-keihoku.com/

********************************************************************************

2016.11.23

【報告】京都精華大学京北宇津宝さがし会

京都市右京区京北町宇津地域において、地域の宝(自然、人、技術、伝統、歴史など)さがしを通じた地域の活性化を目指す活動サークル「京北宇津宝さがし会」のメンバー中村さんと藤惠さんから活動報告が届きましたのでご紹介いたします。

『 トークイベント「わたしといなか」【9月17日】 報告(→報告書はこちら) 』

(報告者:京都精華大学人文学部3回生 中村成恒さん)

『 京北宇津マップ看板の設置【10月8・9日】 報告(→報告書はこちら) 』

(報告者:京都精華大学デザイン学部2回生 藤惠真奈美さん)

********************************************************************************

これまでの取り組み紹介や情報など、詳細はこちらをご覧ください。

京都精華大学京北宇津宝さがし会ホームページ:http://seika-keihoku.com/

********************************************************************************

2016.11.4

【報告】京都芸大生有志によるニコニコファミリーコンサート実行委員会

☆「白雪姫~小人たちと魔法のうた~」

10月15日(土)、京都芸大生有志によるニコニコファミリーコンサート実行委員会主催のオリジナル音楽劇「白雪姫~小人たちと魔法のうた~」が開催されました。

京都芸大生有志によるニコニコファミリーコンサート実行委員会は、「音もだち大作戦!~0歳からの音楽会~」として、親子を対象とした音楽会・音楽ワークショップを継続的に行い、親子がくつろぎ繋がりあえるような場づくりを目指す活動をされています。

普段は、下京区にあるフレンドリーハウス西八条を中心に、幼稚園や保育園等で活動されていますが、今回は、西文化会館ウエスティのホールを借りての上演でした。

会場のホールには多くの親子(親子以外の方も意外と多かった)が集まり、開演前とは思えないほど子どもたちの声で賑わっていました。

いよいよ、開演。

さすが芸大生。演奏、歌共に想像以上のクオリティで、開演前騒いでいた子どもたちも演奏、演劇に夢中になっていました。

この白雪姫、内容は童話の白雪姫がベースですが、作曲・編曲、脚本などは全て学生によるオリジナルで、最後の演出では、観客の子どもたちが舞台に上がって一緒に白雪姫をめざめさせていました。

「ぼ~くらは はたらっく~♪ エッサ、ホイサ、エッサ、ホイサ♪ 」

皆で歌って動いて。これには子どもたちはもちろん、親たちも大喜び。

フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルンと普段耳にしない楽器を子どもたちの目の前で演奏・説明する場面があったり、また、設備面では簡易防音の親子室や授乳室、おむつ替えスペースが用意されていたり、活動の趣旨である、普段コンサートなどに行けない親子に本格的な音楽に触れる機会の提供と、親子がくつろぎ繋がりあえる場づくりがしっかり出来ていました。

今回は、初の10月開催。秋は他にもイベントが多く、学生の皆さんも集客にだいぶ苦労したとのことですが、音楽会の内容以外のところでも、様々な「学び」があったのではないかと思います。

今後の活動にも期待しています。

******************************************************************************「ニコニコファミリーコンサート実行委員会」のこれまでの取り組み紹介や情報はこちらをご覧ください。 http://2525famicon.wixsite.com/2525family

********************************************************************************

2016.11.1

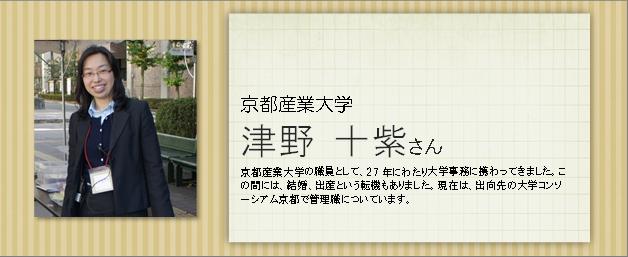

【活動紹介】京都経済短期大学・地域と大学の共生プロジェクト

今年度採択された「京都経済短期大学・地域と大学の共生プロジェクト」から届いた取組みをご紹介します。

「京都経済短期大学・地域と大学の共生プロジェクト」は、京都経済短期大学高橋ゼミ・三宅ゼミ学生が中心となり、洛西ニュータウン内のNPOや自治会と協働し、地域における課題を探りつつ問題解決の糸口を模索し、高齢者の「居場所づくり」や人と人の「繋がりづくり」を目的として活動をされています。

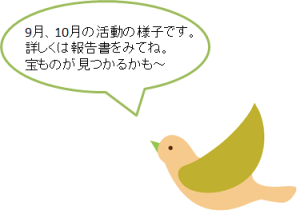

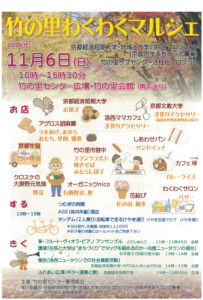

11月6日(日)には、京都市西京区の竹の里センター広場・竹の里会館で『竹の里わくわくマルシェ』が開催されます。お店の出店や公演など、様々な企画が予定されています。

ご興味のある方は是非ご参加ください。

『 竹の里わくわくマルシェ 』

(日時)2016年11月6日(日)

10:00~15:30

(場所)竹の里センター広場・竹の里会館(京都市西京区)

※詳しくはこちら⇒チラシをご覧ください。

********************************************************************************「京都経済短期大学・地域と大学の共生プロジェクト」が運営協力を行う

特定非営利活動法人 洛西福祉ネットワーク「わくわくサロン」のホームページ

http://rakusai-fukusinet.life.coocan.jp/index.html

********************************************************************************

2016.10.28

【活動紹介】豊園~人をつなげる縁側プロジェクト~実行委員会

9月10日(土)、下京区豊園学区を中心に活動を行っている、「豊園~人をつなげる縁側プロジェクト~ 実行委員会」が「まちなか野菜博」という親子参加型のイベントを開催しました。

その報告が活動メンバーから届きましたのでご紹介いたします。

『 まちなか野菜博 【9月10日(土)】 報告(→報告書はこちら) 』

クイズをしている様子

パエリア風ピラフを食べている様子

みんなで作ったパエリア風ピラフ

********************************************************************************これまでの取り組み紹介や情報など、龍谷大学のホームページでも紹介されています。https://www.ryukoku.ac.jp/challenger/challenger14/20151204/index.html

********************************************************************************

2016.10.21

【活動紹介】京都芸大生有志によるニコニコファミリーコンサート実行委員会

☆「白雪姫~小人たちと魔法のうた~」

京都市立芸術大学の在校生・卒業生有志によって立ち上げられたグループ「京都芸大生有志によるニコニコファミリーコンサート実行委員会」の新着情報が届きましたのでご紹介します。

「京都芸大生有志によるニコニコファミリーコンサート実行委員会」は、下京区にあるフレンドリーハウス西八条を中心に、大人も子どもも楽しめる音楽会をテーマとし、観客参加型のファミリーコンサートや、音楽ワークショップを企画・運営されています。

その企画のひとつとして、10月15日には親子向け演奏会「白雪姫~小人たちと魔法のうた~」が開催されます。

この演目は、白雪姫という子どもから大人まで親しみのある童話をベースに構成した、ストーリー形式のオリジナル音楽劇の再演で、2013年初演の「白雪姫」からパワーアップした企画が準備されています。

ご興味のある方は是非ご来場ください。

白雪姫

~小人たちと魔法のうた~

日時:2016年10月15日(土)14時開演(13時開場)

場所:京都市西文化会館ウエスティ

申込:先着順で予約受付中です。

詳しくはこちら⇒チラシをご覧ください。

******************************************************************************「ニコニコファミリーコンサート実行委員会」のこれまでの取り組み紹介や情報はこちらをご覧ください。Facebook:https://www.facebook.com/2525familyconcert/

******************************************************************************

2016.10.7

【活動紹介】豊園~人をつなげる縁側プロジェクト~実行委員会

今年度採択された事業のうち、下京区豊園学区を中心に活動を行っている、「豊園~人をつなげる縁側プロジェクト~ 実行委員会」から活動報告が届きましたのでご紹介いたします。

「豊園~人をつなげる縁側プロジェクト~実行委員会」は、龍谷大学経済学部生からなる団体で、2011年10月より、若者から高齢者の幅広い年齢層の人々が気軽に交流できる場所である「まちの縁側」づくりに取り組まれています。

その企画のひとつとして8月27日(土)、28日(日)に「自然体験教室」が開催されました。

自然体験教室は、数年前まで豊園学区で行われていたイベントでしたが、再開を待ち望まれていた方も多く、今回5年ぶりに復活されました。

豊園自治会連合会や少年補導の皆さんと協力して行われた活動をぜひご覧ください。

『 自然体験教室 【8月27日(土)、28日(日)】 報告(→報告書はこちら) 』

川遊びの様子

手作りブランコで遊ぶ様子

そうめん流し準備の様子

********************************************************************************これまでの取り組み紹介や情報など、龍谷大学のホームページでも紹介されています。https://www.ryukoku.ac.jp/challenger/challenger14/20151204/index.html

********************************************************************************

2016.10.5

【報告】京都精華大学京北宇津宝さがし会

京都市右京区京北町宇津地域において、地域の宝(自然、人、技術、伝統、歴史など)さがしを通じた地域の活性化を目指す活動サークル「京北宇津宝さがし会」のメンバー杉浦さんと谷脇さんから活動報告が届きましたのでご紹介いたします。

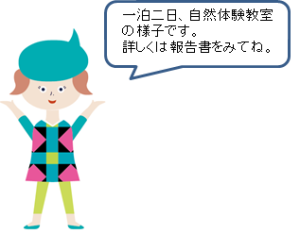

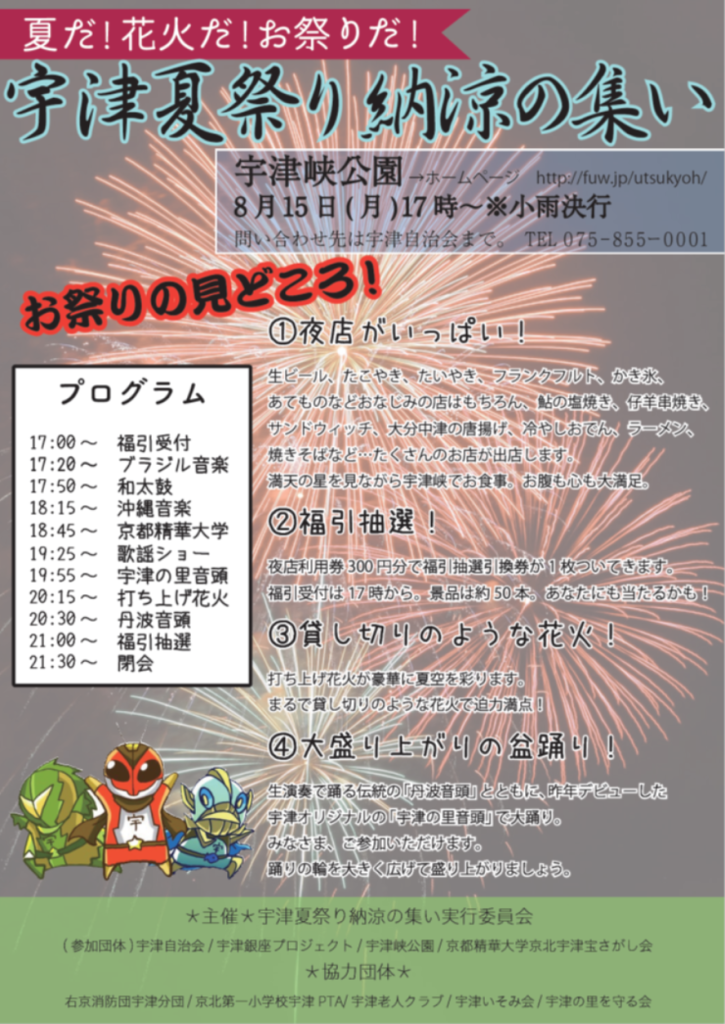

『 宇津夏祭り納涼の集い【8月15日(月)】 報告(→報告書はこちら) 』

(報告者:京都精華大学マンガ学部2回生 杉浦沙貴さん)

ヨーヨー釣りの様子

『 ウォーキングマップの作成作業【8月24日(水)】 報告(→報告書はこちら) 』

『 明石の松明祭り【8月24日(水)】 報告(→報告書はこちら) 』 (報告者:京都精華大学デザイン学部1回生 谷脇奈那美さん)

ウォーキングマップ作成作業の様子

明石の松明祭りの様子

********************************************************************************これまでの取り組み紹介や情報など、詳細はこちらをご覧ください。

京都精華大学京北宇津宝さがし会ホームページ:http://seika-keihoku.com/ ********************************************************************************

2016.9.22

【報告】京都女子大学 人形劇団 たんぽぽ「親子で楽しむ人形劇のひろば」

9月1日(木)、京都女子大学人形劇団たんぽぽが開催する「親子で楽しむ人形劇のひろば」に行ってきました。

この事業は、東山区で行われている児童館での乳幼児クラブの場を活用し、親子で人形劇を観て楽しみ、さらに人形劇を演じて楽しむ活動を通し、参加者の交流を深める活動をされています。

今回は「タオル劇場~なにができるかな~」を上演。

会場となった新道児童館には10組ほどの親子が集まり、上演後は参加者の親子でタオル人形を作るワークショップが開催され、子どもたちは出来上がったタオル人形を持って楽しそうに走りまわっていました。

また次回の開催もお楽しみに~♪

「タオル劇場~なにができるかな~」

なにができるかな~♪

象さんのできあがり~♪

参加者みんなでタオル人形作り

京都女子大学人形劇団たんぽぽの皆さん

2016.9.20

【報告】京都精華大学京北宇津宝さがし会「第3回 子どもフェスタin宇津」

8月6日(土)・7日(日)、京都市右京区京北町宇津地域において、地域の宝(自然、人、技術、伝統、歴史など)さがしを通じた地域の活性化を目指す活動サークル「京北宇津宝さがし会」が「第3回子どもフェスタin宇津」を開催しました。その報告が活動メンバーのお二人から届きましたのでご紹介します。

この事業は、宇津地域に学生が参集し、地域住民と交流をしながら様々な取組を行うことで、地域住民では気づくことがなかった地域のよさや希少性を学生の知見や若い感性で発見し、宇津の魅力を「宝」として地域内外に発信することを目的に、継続した取り組みが行われています。

「京北宇津宝さがし会」の活動は今年で四年目です。宇津地域の活性化に向け、これまでの三年間の活動を基盤に、今年もさまざまな取組をされています。ぜひご覧ください。

第3回子どもフェスタin宇津 1日目【8月6日(土)】 報告(→報告書はこちら)

(報告者:京都精華大学マンガ学部2回生 徳美咲都さん)

第3回子どもフェスタin宇津 2日目【8月7日(日)】 報告(→報告書はこちら)

(報告者:京都精華大学人文学部3回生 中村成恒さん)

水鉄砲遊びの様子

灯篭作りの様子

鮎つかみ体験の様子

発泡スチロールの筏で川下り

集合写真

********************************************************************************これまでの取り組み紹介や情報など、詳細はこちらをご覧ください。

京都精華大学 京北宇津宝さがし会ホームページ:http://seika-keihoku.com/

********************************************************************************

2016.9.16

【報告】 おちゃのこ会「白川みんなの地蔵盆」

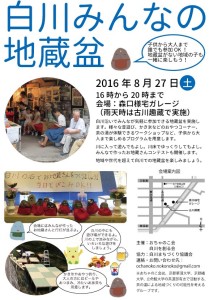

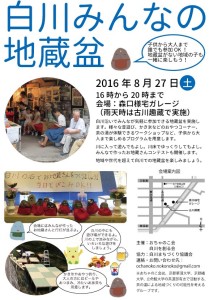

8月27日(土)、おちゃのこ会と地域団体等が連携し、京都市東山区で開催された「白川みんなの地蔵盆」に行ってきました。

今年の地蔵盆は、沿道や水上など白川の環境を活用して地域(町)の枠を超えた地蔵盆を実施することを目標に、準備段階から地域の子どもたちと会場に飾るお地蔵さんを作るワークショップを実施するなど、地域住民がイベントに参加するきっかけとなるような工夫をされていました。

地蔵盆当日には、様々な昔遊び、かき氷などのおやつコーナー、茶の湯体験ができるコーナーなどが設けられ、会場には大勢の子どもたちや大人たちでにぎわい、みんなが楽しめる大盛況の地蔵盆でした。

お茶いかがですか~

おちゃのこ会の皆さん

川の上に作ったステージの様子

子どもたちに人気のカメ

手作りのお地蔵さん

おちゃのこ会は、京都華頂大学、立命館大学、京都橘大学、花園大学の茶道部有志の学生達で活動する、茶の湯による地域づくりの可能性を考えるグループです。

今後も茶の湯を通して地域の交流やまちづくりに活かせる活動ができればいいですね。

2016.9.14

【報告】立命館大学カモシネマ実行委員会「カモシネマ」

8月20日(土)、立命館大学カモシネマ実行委員会が企画運営する野外映画上映会「カモシネマ12」に行ってきました。

カモシネマとは、京都・鴨川の河川敷にて行う、人と人、人と映画、人と鴨川を“つなぐ”イベントとして、今年で12年目を迎える野外上映会です。また、野外上映会を行うと同時に、清掃活動に参加して、「鴨川の清掃活動をより身近に、より多くの人に参加してもらう」ことを目標に活動されています。

当日は、映画上映前の15:30から1時間程度クリーンハイクを行い、その後19:30から野外上映会が開催されました。

今年の上映作品は「天然コケッコー」。18:30の開場から少しずつ人が集まり、最終的に約200名の来場者が、鴨川の横に設置された大きなスクリーンに目を向け、映画を楽しみました。

会場に設置された看板

映画上映前の準備の様子

映画上映の様子

鴨川クリーンハイクの様子

映画上映は年に1回、一夜限りの夏のイベントとして実施されていますが、一人でも多くの人にこの活動を知ってもらい、京都の未来を考えるきっかけとなるよう今後も清掃活動が継続的に行われます。

********************************************************************************「カモシネマ」のこれまでの取り組み紹介や情報はこちらをご覧ください。

Twitter : https://twitter.com/kamocinema

********************************************************************************

2016.9.8

【活動紹介】伏見深草・東高瀬川の環境保護と地蔵盆プロジェクト

伏見区東高瀬川周辺地域で活動を続ける、「龍谷大学・東高瀬川の環境保護と地蔵盆プロジェクトチーム」から 8月20日(土)、21日(日)に深草川久保町で行われた地蔵盆での活動報告が届きましたのでご紹介いたします。

『 学生企画による「町内をめぐるクイズラリー」が、高齢者と子どもを繋いだ。 』

昨年の地蔵盆は、高齢の方の参加が少なかったことが気がかりでした。そこで、私たちは、『町内をめぐるクイズラリー』で多世代参加による地域の活性化を実現しました。

災害のため普段から危機意識をもつこと、防災対策として町内の消火器設置場所を確かめておくことは誰にとって大切であるかを考え、この町内の「消火器」設置場所をポイントに、クイズラリーで町内の探索を提案しました。

子どもたちは赤い消火器格納箱に置かれた手紙から、近隣の高齢者のお宅を探します。そのお宅が用意された「お題」に子どもたちが挑戦する、というものです。「地蔵盆会場は遠いから…」と敬遠気味の高齢者のお宅に、子どもたちと学生が出向いて「お題」に挑戦、うまく行けばご褒美が出されます。

まず自己紹介をして顔見知りになります。そうすればこれから道で出会っても挨拶ができます。挨拶ができるようになると、子どもにとって「知らない人(不審者)」が減少して、大人も「余所の子」は「うちの町内の子」に変わります。つまり、顔の見える関係性がつくられると、身勝手な考え方や態度が減少していくのではないでしょうか。

この『町内をめぐるクイズラリー』の結果、高齢の方から反響がありました。「玄関に大勢の子どもや学生が来てくれて、とてもうれしかった」「学生や子どもたちから元気をもらった」とか、「役員じゃないけど、行事のお手伝いには声を掛けてね」「地蔵盆会場に行かなくても、今年はこれをワクワクして待っていたの」というのです。

町内行事は楽しいことも重要ですが、顔の見える関係性をつくりあげる仕掛けも重要だと気づきました。私たち学生に企画・運営を任せ、喜んで受け入れて下さった川久保町の皆さんには、とても感謝しています。

このような関わりが拡がっていくと、まちづくりが楽しくなり、その結果地域コミュニティの活性化につながります。この活動を通して私たち学生は、達成感と共に地域活動を実践的に学ぶことができました。将来、家族をもって生活する時、このような活動をどこかで実践してみたいと願っています。

********************************************************************************龍谷大学のホームページでも紹介されています。http://www.ryukoku.ac.jp/challenger/challenger12/20160829/index.html

********************************************************************************

2016.9.3

【活動紹介】白川みんなの地蔵盆

今年度採択された「おちゃのこ会」から届いた取組みをご紹介いたします。

おちゃのこ会は、京都の大学に通う学生有志が集まり、地域団体や他のグループと連携し、茶の湯による地域づくりの可能性を考えるグループです。

この事業では、「京都をつなぐ無形文化遺産」である地蔵盆が衰退する地域の実態を踏まえ、地域交流の機能と文化を継承した現代的な地蔵盆の定着を図ります。そのために、白川の沿道や水上など環境を活用して、地域(町)の枠を超えた地蔵盆を実施することを目標としています。

8月27日(土)には白川沿いで皆様が気軽に参加できる地蔵盆を実施予定で、茶の湯を体験できるワークショップなど、幅広い年代の方に楽しんでもらえるプログラムが用意されます。

白川を眺め、のんびり夕涼みをしながらみんなの地蔵盆に参加してみませんか。

2016.8.17

【活動紹介】伏見深草・東高瀬川の環境保護と地蔵盆プロジェクト

今年度採択された「龍谷大学・東高瀬川の環境保護と地蔵盆プロジェクトチーム」から届いた取組みを紹介いたします。

龍谷大学・東高瀬川の環境保護と地蔵盆プロジェクトチームは、伏見区において、地域の団体、近隣の自治会・町内会、伏見工業高等学校都市情報システムコースの生徒達と一緒に東高瀬川の清掃活動を通じて環境保護について考えるとともに、子どもからお年寄りまで積極的に参加できる地蔵盆を企画・実施されています。

平成26年から活動され、昨年11月には京都市長から「きょうと地域力アップ貢献事業者等」として表彰されました。また活動は地域住民の方々からもたいへん好評を得ていて、地域の活性化に貢献されています。今年度はもっと幅広い世代の方に参加してもらい、また環境問題を深く掘り下げるため、さらにグレードアップした活動をされています。

8月20日(土)、21日(日)に、深草川久保町では下記のスケジュールで地蔵盆が行われます。地蔵盆は地域によって様々ですが、川久保町地蔵盆の特徴を生かした様々な取組みにぜひご参加ください。

8月20日(土) 13:00~20:00

(会場:伏見区深草川久保町(龍谷大から西へ徒歩8分))

プログラム:クイズラリー、うちわ作り、ペットボトル灯籠

竹灯籠、花火、スイカ割り、スーパーボール

8月21日(日) 9:00~12:00

プログラム:住職によるお勤め、法話、百万遍数珠廻し

子ども抽選会、お地蔵さんのお下がり配り

昨年度地蔵盆参加の様子

2016.8.16