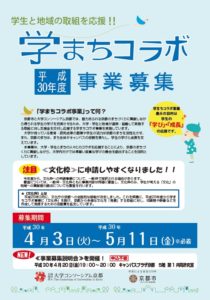

2019年度 学まちコラボ事業の取組をご紹介します。

魅力ある地域づくりや地域の課題解決に向け、大学・学生が地域と協働で取り組む事業を募集し、優れた取組に対して助成支援を行う “学まちコラボ事業”。今年度の取組をお知らせします。

【活動紹介】京都精華大学 京北宇津宝さがし会(第7弾!!!!!!)

京都市右京区京北町宇津地域において、地域の宝(自然・人・技術・伝統・歴史など)さがしを通じて、地域の活性化をめざす活動を行う「京北宇津宝さがし会」のメンバーから活動報告が届きましたのでご紹介いたします。

いっぷく家宇津主催イベント「新春の集い」参加報告 報告書はこちら

【活動紹介】京都精華大学 京北宇津宝さがし会(第6弾!!!!!)

京都市右京区京北町宇津地域において、地域の宝(自然・人・技術・伝統・歴史など)さがしを通じて、地域の活性化をめざす活動を行う「京北宇津宝さがし会」のメンバーから活動報告が届きましたのでご紹介いたします。

にっこりバザール・地域案内看板リニューアル会議・朝市活動報告 報告書はこちら

大学地域連携サミット参加 活動報告 報告書はこちら

【活動紹介】京都産業大学 みらい発信局おむすび~静原応援隊~

11月9日(土)、「みらい発信局おむすび~静原応援隊~」による「むかし農業体験会 第一弾」を見学してきました。

「ソイカル from 静原~京都大豆食文化の発信~」では、日本の大切な食文化「和食」、その中でも京料理に欠かせない湯葉・豆腐・みその原料である「大豆」に着目し、大豆の地産地消と食文化の伝承を目的に、京都産大豆「オオツル」の栽培や大豆に関するイベントの開催、商品開発等を静原地域の方たちと共に行い、大豆の魅力発信と地位向上を目指した活動を行っています。

「むかし農業体験会」では、オオツル大豆の収穫~脱穀までを体験できます。

収穫体験のできる農園に向かう前に、普段活動している第1~7農園を順に案内してもらいました。今回案内してくれたメンバーは1回生で、活動を始めてまだ半年ほどですが、それぞれの農園を回りながら、「畝(畑で作物を作るために細長く直線状に土を盛り上げた所のこと)を作るまでが大変」、「ここでは冬野菜を育てている」、「ここは山の陰になって日の当たる時間も短く、水はけもよくないので、他の利用法も検討中です」など、自分たちでは、知らないことも多くまだまだだと言っていましたが、とても頼もしく説明してくれました。週1回活動をされていることもあり、地域の方とは顔見知りのようで、挨拶を交わしたり軽くお話をされていました。活動をするときに着る青いTシャツも取組を広めるのに一役買っているようです。

収穫体験のできる農園に到着すると、メンバーの他に京都産業大学の留学生も参加し、作業されていました。大豆は、茎や葉、さやが茶色くなり、乾燥してきた頃が収穫時期だそうです。メンバーに教えてもらった通り、茎を持って引っ張ってみると、スルっと簡単に抜けました。これを一週間干して次週の体験会第二弾で、静原でむかし使っていた足漕ぎ脱穀機を使い、脱穀するとのことでした。

「ソイカル」の「静原味噌プロジェクト」では、学内や介護老人施設の方たちなどにオオツル大豆の苗を配布し、育ててもらっているそうです。2月にはその方たちを招き、自分で育てた大豆を使った静原製法のお味噌をつくるワークショップも実施予定です。これから、一回生にとっては初めての冬がやってきます。雪も積もると聞き少し心配されていましたが、寒さに負けずがんばってほしいです!

【活動紹介】京都精華大学 京北宇津宝さがし会(第5弾!!!!)

京都市右京区京北町宇津地域において、地域の宝(自然・人・技術・伝統・歴史など)さがしを通じて、地域の活性化をめざす活動を行う「京北宇津宝さがし会」のメンバーから活動報告が届きましたのでご紹介いたします。

小学校展示 + お化け屋敷 準備 活動報告 報告書はこちら

第3回 大学生 × 子どもサミット 活動報告 報告書はこちら

子ども写真教室 活動報告 報告書はこちら

【活動紹介】京都橘大学現代ビジネス学会まちづくり研究会(第2弾!)

11月2日(土)、京都橘大学現代ビジネス学会まちづくり研究会による「醍醐中山団地陶灯路」を見学してきました!

今年で3回目となる醍醐中山団地での陶灯路は、醍醐中山団地の住民と京都橘大学の学生により運営され、住民の交流促進と、次世代の担い手不足が懸念される清水焼のPRを目的に開催されています。

メイン会場の醍醐中山公園では、『秋彩(あきいろ)』をテーマに、学生がデザインを考えたそうです。公園の東側では新緑、西側では赤や黄のもみじと落ち葉を描き、秋の訪れが表現されていました。メイン会場の他に、集会所では川と魚をイメージしたデザイン、保育園前では長い道を活かしたデザインで訪れた人たちを楽しませていました。

今年は近くの福祉施設に入居している方も見に来られたそうで、車からしか見られない人もいると耳にし、アドリブで、車に乗ったままでも見えやすい場所にも陶灯路エリアを設けたそうです。

山科地区では、中山団地の他にも2カ所で陶灯路のイベントが開催されているそうですが、その中でも中山団地では特段ロウソクの灯りが際立ち、綺麗だとのことです。この日は、晴れて風もそれほどなく空気も澄んでおり、絶好の陶灯路日和でした。一週間前から中山団地全体の大掃除を行うなど、準備を進めてこられたそうなので、天候にもめぐまれ本当によかったですね。

メイン会場では保育園の先生方による太鼓の演奏や、京都橘大学の学生による書道パフォーマンス、吹奏楽部の演奏なども行われ、にぎわっていました。また、陶灯路をさらに楽しめるスタンプラリー企画もあり、参加者は、各エリアにいるマリオなどのキャラクターに扮した学生からスタンプを集めていました。全スタンプ獲得すると素敵なプレゼントももらえたようです。

会場を訪れた方からは、「この時期の陶灯路は気候もちょうどいいので、お散歩がてらに綺麗なものを見られて嬉しい」、「昨年、こんなイベントがあると知ってからずっと楽しみにしていた」などという声が聞こえてきました。

今年初めて、この「醍醐中山団地陶灯路」を知られた方は、ぜひ来年を心待ちにしていてください!

【活動紹介】京都精華大学 京北宇津宝さがし会(第4弾!!!)

11月1日(金)、京都精華大学京北宇津宝さがし会による「屋台出店in木野祭」を見学してきました。

普段は、宇津地域の朝市や夏祭り、ミュージックフェスタなどで活動する「京北宇津ふれあい学びあい」ですが、この日は、京都精華大学の学園祭「木野祭」で屋台を出店し、団体の活動をPRされていました。

屋台では、野菜たっぷりの豚汁とねりあめを販売されていました。

私が行ったときには、人文学部一回生のメンバーが店番をしており、「今年、京北宇津地域は台風や天候の影響で、野菜の収穫があまり芳しくなく、豚汁に使う野菜が確保できるかどうか……、と直前までヒヤヒヤした」と話してくれました。農家の方々のご協力でなんとか無事に、大根、白菜など京北の野菜たっぷりの豚汁を販売できたそうです。私もいただきましたが、新鮮な野菜はとても美味しく、量もほんとうにたくさん入っていたので、お腹いっぱいになりました。

ねりあめについても何か京北の由来があるのか聞いてみたところ、こちらは特にない(笑)とのことでしたが、「安価で色もきれいでネリネリしていると案外長い時間楽しめるんですよ」と教えてくれました。夏祭り、ミュージックフェスタなどで屋台を出し慣れているからこそ、なのかもしれませんね。他団体のみなさまも、何かのイベントでお店を出す際は候補に入れてみてはいかがでしょうか。

さて、このあと京都精華大学京北宇津宝さがし会では、子ども写真教室や、11月30日(土)には、親子にっこりコラボイベント「にっこりバザール 2019」の開催を予定しています。

「にっこりバザール 2019」は、宇津の子どもたちが企画したお店屋さんや、おばけやしきもあり、どなたでも参加できるようなので、ぜひ足を運んでみてください!

【活動紹介】京都文教大学バスツアーズ

10月27日(日)、京都文教大学バスツアーズによる「バスツアー写真展in向島まつり」を見学してきました。

「京都文教大学バスツアーズ」では、高齢化が進む向島ニュータウンにおいて、あまり外に出なくなった高齢者を外に連れ出すことや地域との交流を進めることを目的に、年5回程度、住まいから直接、気軽に参加できる日帰りバスツアーを実施しています。

この日は、向島ニュータウンセンター広場を中心に開催された「向島まつり」で、これまでに実施したバスツアーの写真展を行いました。

活動を開始した2013年の第1回福井から、今年9月17日(火)に実施した淡路島のものまで、全25回のツアー写真が展示されていました。ツアー参加者は、定員25名に対し毎回20名前後と好評で、写真からは楽しそうな様子が伺えました。

来場者にお話を伺うと、なんと!25回全参加しているとのこと。「行き先も楽しみだけど、そこでご飯を食べながら、みんなと他愛もない話をできるのが一番楽しい。」と話してくださいました。

メンバーの一回生は、写真を見ながら「旦那さんを亡くされ一人暮らしになり、塞ぎ込みがちになっていた人が、バスツアーに参加してだんだん元気を取り戻してきているんです。そういう人が多いんですよ。」と、自身もツアーに参加し、感じることが色々とあるようでした。

一回生でありながらこの団体の代表を務める彼は、ツアーへの参加はまだ2回ではあるものの、第1回から今までのツアー内容をきちんと把握し、次回の行き先に頭を悩ませていました。「バスだけで日帰りで行くことができ、行き先でそれなりに時間をとれる場所……。」25回も行っているとなかなか候補も尽きてくるのだとか。参加者は高齢者が中心なので、そんなに歩かなくても楽しめる、階段が少ない、など気を配る点も多いそうです。それでも、参加者に顔を覚えて声をかけてもらったり、色々考えるのはやはり楽しいようで、「次はやっぱり、日本海側ですかね~?」と、ツアーによく参加される方とお話しされていました。

会場には、ツアーに参加した方のお孫さんたちも見に来ていて、こうやって写真展を開催するのも良いものだなと思いました。

行き先の他にも、メンバー集めなど考えることは尽きないようですが、やりながら少しずつ前に進んでいるようなので、これからの活動にも期待しています!

【活動紹介】京都女子大学井上えり子研究室竹の里・新林班(竹の里編)

10月26日(土)、竹の里団地の集会所と広場で「竹の里団地フェスタ」が開催されました。

広場ではフリーマーケット、集会所ではハーバリウム作りとリラクゼーションなどのイベントが行われていました。

フリーマーケットには、住民の方々と京都女子大学のサークルが出店されており、手作りの小物や古本、紙の袋を釣ってもらう子ども用の釣り堀もありました。子どもたちは「何が入ってるの?」と興味津々な様子。竹の里団地には子どもも多く、毎月のコミュニティカフェにもよく参加しているそうで、学生に親しげに話しかけていました。ちなみに中身は、メンバーのお家にあった文房具などだとこっそり教えてくれました。

主に学生が企画する団地フェスタですが、ハーバリウム作りは、毎月1回開催しているコミュニティカフェで住民の方がやってみたいと提案してくれたそうです。好評だったようで、中には「楽しかったので2回目なんです。」という方もいらっしゃいました。住民の方にお話を聞いてみると、「(団地に)住んでいる人は多いけどあまり交流がないので、こういう機会はとても嬉しいし、ずっと続いてほしい」と言われていました。

このような声はあるものの、目に見えて住民同士の交流が進むわけではないので、学生はアンケートを実施し、住民の意見や必要としていることを知ろうとしています。メンバーは「悩むこともあるけど、住民の方に顔を覚えて声をかけてもらうと嬉しい」と話してくれました。

12月には、要望の多かった防災や子育てに関する企画を考えているそうです!

【活動紹介】龍谷大学・東高瀬川の環境保護と地蔵盆プロジェクトチーム(第2弾!)

10月25日(金)、龍谷大学で開催された「地域住民の方との活動反省会」を見学してきました。

この日は、プロジェクトチームのメンバーである龍谷大学短期大学部の学生13名と先生、地域の方10名弱が参加され、8月に行われた地蔵盆とそれに関連する活動の反省会が行われました。

まず、学生2グループからパワーポイントを使用した報告が行われ、その後、学生全員が一人ずつ取り組みについて振り返りました。

メンバーには他府県出身者も多く、「地蔵盆とは何か」から学び始めた学生もいました。また、プログラムを企画・運営する中で、自分たちの視野の狭さや伝えることの難しさを感じたことで客観的・多角的にものごとを見ることの大切さについて考えたり、自分の地元と比べて交流が活発なことをうらやましく感じるとともに地域の方々の温かさを感じた学生も多かったようです。

地域の方からは、この地蔵盆プロジェクトが始まった経緯や、「学生が入ることで、改めて自分の住んでいる地域について学べる機会が出来た」などの感想もお話し頂きました。

地域では、11月10日(日)に「防災活動」が実施されることもあり、先生からは学生へのコメントとともに、ルールの周知や災害があったときに顔を知っていることの大切さなどについてもお話がありました。

学生の中には、地蔵盆の企画をしたことで将来の夢がみつかった人もいたようです。夢とまではいかなくとも、この活動で学んだこと・感じたことは社会に出てからもきっと役立つだろうし、十分に生かしてほしいと期待させてくれる、そんな反省会でした!

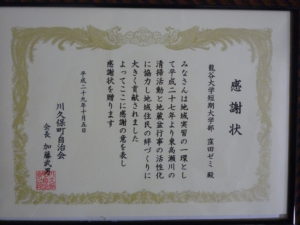

【活動紹介】京都外国語大学 Halloween in 西院実行委員会

10月20日(日)、27日(日)、Halloween in 西院実行委員会による「ランタンワークショップ」と「ハロウィンパレードin西院」を見学してきました。

京都外国語大学のメンバーによる「Halloween in 西院」では、外国語大学であることを生かし、ハロウィンという海外の文化を通して、地域住民、商店、大学生の交流を深め、互いのつながりを強めること、また、共働き世帯の多いことに着目し、地域の子供たちのより豊かな居場所を作ることなどを目的に、ハロウィンに関するイベントの実施を主として活動しています。

10月20日(日)は、イオンモール京都五条でカボチャのランタン作りのワークショップを行いました。大人気で、整理券はすぐに配布し終えたようでした。小さい子ども連れのご家族での参加が多く、カボチャに顔を描くところまでを子どもが担当、カボチャの中身をくり抜いて、下書きした顔の通りにナイフで切り抜く作業は大人にバトンタッチという方が多かったです。完成すると皆うれしそうに写真を撮っていました。「こんな機会は中々ないからとてもよかった!」と学生に伝えてくれる方もいました。

会場には自治会の方も来られており、メンバーの学生とお話しされていました。そこで、事業開始当初のエピソードも聞くことができ、「こんなイベントをやりたい!」と自分たちのやりたい事だけを話しに行ったらお叱りを受けました……と。そんな体験をしたメンバーは今では4回生になり、互いの話を聞くこと、Win-Winの関係であることなど、地域連携において大切なことは何か、しっかりと考えるようになっているようでした。

10月27日(日)には、この事業のメインイベントでもあるハロウィンパレードが行われました。この日は快晴で150名ほどの人が、魔女の宅急便のキキや、くまのプーさんなど思い思いの装いで参加されました。歩道にはカメラを構えて待つ人もおり、様々なかたちで楽しまれたようでした。ゴール地点の京都ファミリー特設ステージでは、京都外国語大学吹奏楽団による演奏もあり、いっそうの盛り上がりを見せていました。

今年で5年目をむかえた「Halloween in 西院」。パレードは雨で中止になった年もありますが、だんだんと地域の人たちにも広く知ってもらえてきているようです。今後も期待しています!

【活動紹介】成安造形大学・京都市立芸術大学・京都橘大学 龍岸寺文化事業部てら*ぱるむす

10月19日(土)、「龍岸寺文化事業部てら*ぱるむす」による音楽ライブとワークショップを見学してきました。

「龍岸寺文化事業部てら*ぱるむす」は、京都市下京区の龍岸寺を本拠地とするアイドルを通して、仏教文化の身近さを伝えることを目的に活動する団体です。お寺が地域の人々の交流する場となり、仏教文化が継承されていくことを目指し、日頃からお寺に足を運ぶためのきっかけづくりとして、仏教をテーマにした音楽ライブの開催や、住職による経典の解説などのイベントを実施しています。

この日は、浄教寺で出張ライブ&ワークショップを行いました。

ライブでは、3人のアイドルがキレのあるダンスを踊り、歌っていました。歌詞に、仏教用語や宗派と開祖の組み合わせなども入れられており、子どもと一緒にライブを見ていたお母さんは、「ただのライブイベントだと思ったら、思いのほか勉強になった」と言われていました。子どもから高齢者まで、幅広い年齢層の観客がいましたが、「一緒に~!」と声がかかると、みんな楽しそうに振り付けを真似し、盛り上がっていました。

ワークショップでは、仏教伝来すごろくを行いました。各マス目には、お釈迦様誕生から仏教が日本に伝来するまでの様々な項目が記されていて、「修行」のマス目にとまった人は実際に坐禅をするなどされていました。子どもも大人も楽しみながら仏教に興味を持つことができたようでした。

メンバーに話を聞くと、メディアで取り上げてもらったことをきっかけに、固定のファンはついたものの、限られた人だけではなくもっと広く、多くの人に知ってもらい、地域の人々がお寺に足を運ぶことが日常になるには、まだまだ頑張らないと!と意気込んでおられました。

11月上旬から龍岸寺では、天台宗、浄土宗などのお寺でつとめられる「十夜法要」にちなんだ「超十夜祭」が開催され、さまざまなイベントが行われます。ぜひ皆さまもこの機会にお寺に足を運んでみてください!

【活動紹介】京都精華大学 京北宇津宝さがし会(第3弾!!)

京都市右京区京北町宇津地域において、地域の宝(自然・人・技術・伝統・歴史など)さがしを通じて、地域の活性化をめざす活動を行う「京北宇津宝さがし会」のメンバーから活動報告が届きましたのでご紹介いたします。

小学校展示準備+親子にっこりお母さんミーティング活動報告 報告書はこちら

いっぷく家宇津朝市出店+簡単スマホ教室活動報告 報告書はこちら

【活動紹介】京都光華女子大学 KOKA☆オレンジサポーターズ

9月21日(土)、KOKA☆オレンジサポーターズによる「KOKA☆オレンジサロン@京都光華女子大学」を見学してきました。

京都光華女子大学のメンバーによる「KOKA☆オレンジプロジェクト~高齢者・障がいがある方の「食」を支援しよう!~」では、超高齢社会において、食の支援やオーラルフレイル予防(口腔機能衰えの予防)は、介護問題解決にもつながる、地域で取り組むべき重要課題であると考え、飲み込みやすい「やわらか和菓子」の新商品開発や、食べる機能を維持するためのトレーニングなどを行いながら、この取組の重要性を広めるべく活動されています。

今回のオレンジサロンには、20人ほどの高齢者が参加されており、プログラムは、マジックショー、介護予防運動&脳トレ、歯科医の先生からのお話、食べる力を鍛える体操、歌など盛りだくさんの内容でした。

メンバーはプログラム全体の進行と体操・歌コーナーを担当し、座ったままできる首や肩ほぐしから、口や舌を動かす体操を教えていました。発声や歌を使った方法には、音程を高くしていく、語尾を伸ばすなど工夫がしてあり、参加者は一生懸命高い声を出しながら、学生に倣って食べる力のトレーニングをされていました。

休憩時間には「やわらか和菓子」の提供があり、今回はみたらし団子を頂きました。少しドキドキしながら口にすると、味は普段食べる和菓子と同じように美味しく、食感だけは柔らかい、食べやすいものでした。今年も新商品の開発に参加され、もうすぐ完成のようなのでそちらもとても楽しみです。

次回のKOKA☆オレンジサロンは、11月9日(土)@京都光華女子大学を予定されています。その後も1月、3月と開催を予定されているので、引き続きこの取組をどんどん広めてほしいと思います!

【活動紹介】京都精華大学 京北宇津宝さがし会(第2弾!)

京都市右京区京北町宇津地域において、地域の宝(自然・人・技術・伝統・歴史など)さがしを通じて、地域の活性化をめざす活動を行う「京北宇津宝さがし会」のメンバーから活動報告が届きましたのでご紹介いたします。

けいほく・ミュージック・フェスタ活動報告 報告書はこちら

朝一スマホ教室、子どもサミットコアミーティング活動報告 報告書はこちら

【活動紹介】京都大学田路研究室東九条まちづくりチーム

9月18日(水)、「東九条・記憶の地図づくりヒアリング(第2回)」を見学してきました。

京都大学田路研究室東九条まちづくりチームによる「東九条・記憶の地図づくり」では、高齢化により、東九条地域の歴史を知る語り部たちが少なくなっている現状を踏まえ、過去の街の様子をヒアリングし、アーカイブ化するとともに、地域住民やこれから東九条地域に関わる人々が地域の未来像の基礎とできる「記憶の地図」を作成すべく活動されています。

今回のヒアリングでは、長年にわたり東九条に住まれている3名の方からお話を伺いました。

1960年代と現在の地図を並べ、「この辺りの道はどうなっていましたか?このアパートはどんな感じでしたか?」と詳細に質問をすると、「この道から入ると庭があって……、炊事場とトイレは共同で」「そうそう!そうやったわ、なつかしいなぁ!」と、3人で思い出しながら過去の様子を語られていました。メンバーは、話を聞きながら何年くらいのことなのか考えたり、聞いた内容を次々と地図に書き込んでいました。

現在では見ることのない光景を聞くことができ、とても有意義な時間を過ごせました。好ましい内容ばかりではありませんが、メンバーは「過去の事実をしっかり学び受けとめたうえで、地域の将来像を構想しなければならない」という気持ちで取り組んでいるので、今後もその思いを大切に活動を続けてほしいと思います。

このあと東九条まちづくりチームでは、さらにヒアリングを行い、情報を整理したのち、実際に地図を作成していきます。「記憶の地図」の完成を期待するとともに、地域の未来像の基礎となるこの地図がどう活用されていくのかも、とても楽しみです。

【活動紹介】京都女子大学井上えり子研究室竹の里・新林班(新林編)

9月14日(土)、「京都女子大学井上えり子研究室竹の里・新林班」の新林団地で行われた「コミュニティカフェ」を見学してきました。

京都女子大学井上えり子研究室のメンバーによる「洛西ニュータウンにおけるサークル的自治活動」では、自治組織がなく地域コミュニティが希薄化している竹の里団地において、「災害発生時に助け合える人間関係を」というニーズを踏まえ、住民それぞれが得意なことや好きなことをきっかけに、サークル的自治で地域の課題に取り組んでいくことを目指し活動されています。今年は、6年目を迎える竹の里団地に加え、新林団地での活動も始められました。

コミュニティカフェは団地の集会所などで毎月行われており、9月は14日(土)と15日(日)の開催でした。お伺いしたときには、すでに3人の住民の方が来られており、学生も交えてお話が盛り上がっているようでした。その後も数名の方が足を運ばれていました。

メンバーに話を聞いてみると、取組開始当初はなかなか理解を示してくれない方もおり、何度も話をする場を設けたようですが、数ヶ月経った現在は、カフェに参加してくれるようになり、少しずつだけど前進を感じると言われていました。

一人でも多くの住民に参加してほしいとの思いから、手作りのチラシは団地内の掲示板に貼るだけでなく、一軒一軒ポスティングもされたそうです。翌日には、カフェ会場で「葉っぱを使ったしおり作り」も企画されていました。読書の秋の準備とともに住民の交流も進んだことと思います。

10月26日(土)には、竹の里団地で「フェスタ」を開催されるようです。フリーマーケットやワークショップなどが企画されており、住民以外の方も参加できるようなので、ぜひ行ってみてください!

【活動紹介】京都産業大学・龍谷大学 さとまちフェスティバル実行委員会

さとまちフェスティバル実行委員会による「京北さとまちフェスティバル」では、さと(京北)とまち(街中)との交流の場を創出し、地域を活気づけるため、京北地域出身の学生や社会人が中心となり、同地域で夏祭りやクリスマス会などのイベントを実施しています。

8月25日(日)、さとまちフェスティバル(夏祭り)に参加してきました!

夏祭りの会場は、JRバス高雄・京北線の終点、周山からさらに北へ車で10分ほどのところにある、京北さとまち交流カフェ「恋咲楽」。参加者は、地域住民と、街中から来た人が半分ずつくらいでした。実行委員の他にも、地元の学校に通う高校生などがスタッフとして活躍しており、流しそうめん、かき氷、スイカ割り、ビンゴ大会、花火など、ほんとうに盛りだくさんのプログラムで楽しませてもらいました。ご近所の方から頂いたという鮎も焼いて頂き、京北の自然の中で食べるものはどれも最高に美味しかったです。子どもたちは、高校生手作りの射的や、ヨーヨー釣りをしてはしゃいでいました。

この日のために、毎月2回のミーティングを重ねてきたそうですが、街中に住む人には京北を、京北に住む人には街中を知ってほしいとの気持ちから、開催場所は京北・街中それぞれ1回ずつにするなどの工夫もされたようです。

京北地域では少子高齢化や人口減少が進んでいます。実行委員の中には、地元で働く社会人4年目の方もいましたが、同級生のほとんどは、高校・大学進学、就職のために地元を出ていくと言われていました。そのような環境のなか、高校生の時に「さとまちフェスティバル」に参加した人には、卒業して大学生や社会人になっても、何らかの形でまた関わりたいと思う人も多くいるようなので、ぜひ続けていただき、また、その思いがどんどん広がっていくことを期待しています。

自然豊かな環境のなかで、普段、街中ではなかなかできない体験をたくさんさせてもらいました。今年参加できなかった方は、ぜひ来年参加して京北の魅力を体験してみてください!

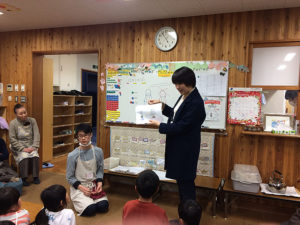

【活動紹介】佛教大学 わくわく研究室

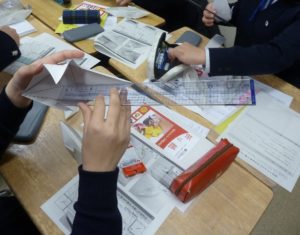

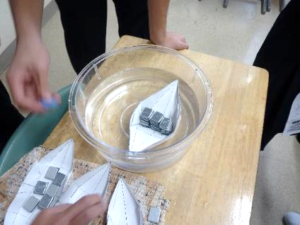

8月23日(金)、佛教大学教育学部平田ゼミの「わくわく研究室」による「子ども科学教室」を見学しました。「わくわく研究室」は月に一度、ゼミ学生が北野商店街近辺の小学生を対象に理科実験を行うことで、世代を超えた交流や、子どもたちの居場所づくりを目的に、地域と協働でまちづくりを行う活動をされています。

今回は、佛教大学の近くにある児童館で、化石レプリカ作りと静電気の実験が実施されました。テーマは、「化石レプリカ、静電気で遊ぼう」で、30名の子どもたちが参加しました。

はじめに、化石レプリカ作りが行われ、アンモナイト、三葉虫など、自分で選んだ化石の型に、歯医者の歯型取りでよく使われるピンク色の樹脂を流し込みます。レプリカを見た子供たちは「これって本物なの?」と驚いている様子でした。子供たちは学生の指導を受けながら作り、うれしそうに出来上がった化石のレプリカを見せ合っていました。

レプリカ作りの後は、風船とタコ足状にしたビニールテープを使った静電気の実験です。この日はあいにくの大雨で湿気が溜まり、静電気が起きにくくなっていましたが、どうにかビニールテープを浮かせようと、どの子も一生懸命にセーターで風船をこすっていました。

学生も子どもたちもとても仲良く楽しそうで、とてもあたたかな空間が広がっていました。次回の「子ども科学教室」では天候にも恵まれると良いですね。

※本記事は、2019年度大学コンソーシアム京都 教育事業部が実施する「インターンシップ ビジネスパブリックコース」で本財団での研修に参加中の、同志社女子大学 表象文化学部 3回生 山本美那子さん、大谷大学 文学部 3回生 栗田直樹さん、京都文教大学 総合社会学部 2回生 山岡如月さんが取材・執筆してくれました。

【活動紹介】京都橘大学現代ビジネス学会まちづくり研究会

8月21日(水)、「京都橘大学現代ビジネス学会まちづくり研究会」の清水焼箸置き絵付け体験を見学してきました!

京都橘大学現代ビジネス学会まちづくり研究会による「醍醐中山団地活性化プロジェクト」では、京都の伝統工芸品である清水焼のPRと、伏見区醍醐中山団地での高齢者と子育て世代を中心とした地域住民の交流の場を増やすため、清水焼の陶器を使った灯りイベント「陶灯路」の開催、会場の清掃活動、イベントで展示する清水焼を使ったアクセサリー作りのワークショップなどを行っています。

この日は、2つの児童館の子どもたち約40人と高齢者の方が数名参加されていました。

学生の説明がはじまると、それまで騒いでいた子どもたちもしっかりと耳を傾けていました。まず、数種類ある箸置きの中から自分の好きな形のものを選んでもらいます。子どもたちはどれにしようか、1つずつ手に取りながら楽しそうです。どれにするか決まったら、いよいよ絵付けのはじまりです。それぞれ思い思いの絵を真剣な表情で描いていました。

絵付けが出来た子どもたちは、「見て見て~」と嬉しそうに学生に見せていました。早くできた人は、他の人が出来上がるまでお絵かきタイムを楽しんでいました。高齢者の方も、「何描く~?」と言いながら一生懸命絵付けをされていて、出来上がったものを見せ合い、童心に返られたようでした。

引き続き、お昼からは子どもと高齢者の触れ合い企画を実施されるということでした。

11月2日には、醍醐中山団地での「陶灯路」が予定されています。それに向けて、大掃除大作戦も実施されるようです。「昨年の陶灯路を見て、自分もやりたいとこの活動に参加しました!」という学生もいました。当日が楽しみですね。

【活動紹介】立命館大学 カモシネマ15実行委員会

8月17日(土)、「カモシネマ15実行委員会」の野外映画上映会を見学してきました!

「カモシネマ」は17年前、京都らしい景観をつくる上で大きな役割を担う鴨川の保全に関心を持った立命館大学の学生によって立ち上げられた事業です。京都が学生のまちであることも踏まえ、次世代を担う自分たち学生が、同世代を中心とした若者に美化・環境保全意識を高めてもらおうと、毎年夏に清掃活動や野外映画上映会を働きかけの一環として行ってきました。その取組も、今年で15年目を迎えます。

この日は、15時半から「ピカカモ」と呼ばれる清掃活動をされ、その後、スーパーボールすくいや輪投げなどの子どもを対象とした日中企画「かもがわであそぼ」、同志社大学と関西大学のミス&ミスターキャンパスファイナリストによるトークショーと続き、夜は野外映画上映会を開催と、盛りだくさんの内容でした。

この日のために、【京の七夕】鴨川エリア「鴨川納涼2019」で、宣伝用のポケットティッシュを配ったり、会場近くのお店にチラシを置いてもらうなどされたそうです。ポケットティッシュを手にした人の中には、「昨年行った!!」、「鴨川で映画上映!?気持ちよさそう!」など、リアクションをしてくれた方もいらっしゃったようです。

今年の上映作品は「ぼくたちと駐在さんの700日戦争」。1979年、とある平和な田舎町で、エネルギーをもてあますイタズラ常習犯の高校生7人と、彼らの前に立ちはだかる勇ましい駐在さんが繰り広げるイタズラ合戦を描いた痛快青春エンタテイメントです。子どもから大人まで楽しめる、夏のこの時期にはピッタリの映画だったのではないでしょうか。日中はまだまだ暑い鴨川も、日が落ちるにつれ涼しくなり、風がとても心地よかったです。贅沢な時間を過ごさせてもらいました。

「カモシネマ15実行委員会」は、8月25日(日)に、外来種駆除活動ボランティアを予定されています。引き続き、鴨川の魅力を伝え、美化・環境保全意識の大切さを広めていかれることを期待しています!

【活動紹介】龍谷大学・東高瀬川の環境保護と地蔵盆プロジェクトチーム

8月17日(土)、「龍谷大学・東高瀬川の環境保護と地蔵盆プロジェクトチーム」の地蔵盆プログラムを見学してきました!

龍谷大学短期大学部のプロジェクトチームによる「伏見深草・東高瀬川の環境保護と地蔵盆プロジェクト」では、地域の伝統行事の次世代への継承と、会場となる東高瀬川の環境改善に繋げるため、地域と協働して、高校生などを巻き込みながら、河川の清掃活動や「地蔵盆プログラム」の企画・運営、防災活動・防災訓練の支援などを行っています。

地蔵盆とは、町内安全や子どもの健全な育成を願って行われる伝統行事で、翌日18日が本番とのことでした。この日は、学生が地蔵盆を盛り上げるために、エコバックづくりや竹トンボ、ブンブンゴマづくりなど「子どもが楽しめる様々な企画」を考えて活動していました。普段、子どもと関る機会が少ない学生は、最初は子どもたちとどう接してよいか戸惑ったそうですが、すぐに慣れ、作り方を教えてあげながら、自分たちも一緒になって楽しんでいる様子でした。

地蔵盆会場の東高瀬川沿いでは、子どもたちと学生が水鉄砲で遊んでいて、みんなの笑顔が輝いていました。地蔵盆に備えて2週間前には、例年通り清掃活動もされたそうです。

この取組は今年で6年目を迎えますが、6年前までは半日で終わっていた地蔵盆が、学生が参加することにより、2日間の充実した内容になり、また、町内の方々も顔を出す機会が増えたそうで、住民間、多世代間のコミュニケーションが生まれつつあるようです。

学生を指導する先生は、「1つイベントをして終わりではなく、その背景を知ることや、その活動を継続していくことが大切だ」と言われていました。

夜には、前夜祭として竹灯籠や花火も行われ、大人たちの参加も多く賑わいをみせていました。清掃された夜の川には灯がとても綺麗でした。

【活動紹介】京都精華大学 京北宇津宝さがし会

京都市右京区京北町宇津地域において、地域の宝(自然・人・技術・伝統・歴史など)さがしを通じて、地域の活性化をめざす活動を行う「京北宇津宝さがし会」のメンバーから活動報告が届きましたのでご紹介いたします。

子どもフェスタ活動報告 報告書はこちら